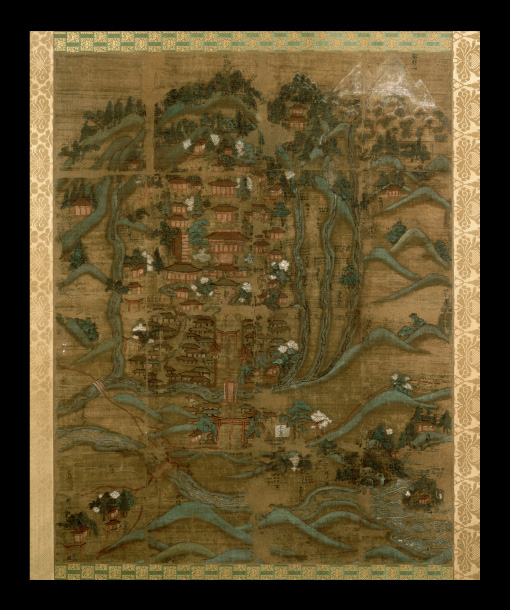

絹本著色慧日寺絵図(磐梯町)

太古の昔より、厳しい冬の豪雪と、一方その雪解け水がもたらす豊かな恵みという自然に育まれ、人々が暮らしてきた会津。

東北地方で唯一古事記にその名を残す会津は、四周を深い山々に囲まれた辺境の地でありながらも、日本海側と太平洋側からの文化が出会う場所として、また東北地方への入り口として、地政学的な要衝であった。

古墳時代にはすでに中央国家との交流があったことから、仏教伝来と同時期に開かれたという高寺(たかでら)伝承に見られるように、会津は仏教文化の流入も早かった。

慧日寺跡(磐梯町)

会津へ伝わった仏教は、平安初期、奈良の東大寺や興福寺で学んだ僧・徳一(とくいつ)が、山の神、磐梯明神(ばんだいみょうじん)を守護神として会津磐梯山の麓に開いた慧日寺(えにちじ)によって会津一帯に広められた。 慧日寺は、自然崇拝を素地とする会津の磐梯山信仰を受け継ぎ、仏教的に組み替えることで会津の信仰の中心となった。

慧日寺 薬師堂(磐梯町)

さらに徳一は会津五薬師(あいづごやくし)ほか多くの寺院を開いて、人々の素朴な信仰を仏教、薬師・観音信仰に取り込んでいった。 こうしたことにより会津は、今も勝常寺(しょうじょうじ)の薬師如来坐像(やくしにょらいざぞう)をはじめとする平安初期から中世、近世の仏像や寺院が多く残り、東北地方でいち早く仏教文化が花開いた地として「仏都会津」と呼ばれる。 その中でも三十三観音巡りは、娯楽と一体となったおおらかな信仰の姿を今に残し、広く会津の人々に親しまれている。